Introducción

Es de sobra conocido que el clima ejerce, ahora como en antaño, un impacto directo sobre la vida cotidiana de los individuos. De ahí, la importancia de su estudio para los análisis históricos e historiográficos. Tomando en cuenta esos datos, el valor agregado de esta línea de investigación reside, precisamente, en el hecho de que permite reconstruir una serie de episodios (no recogidos por la documentación histórica tradicional) que repercutieron de manera directa sobre el desarrollo de las sociedades pasadas.

La isla Española, ubicada en el corazón del Mar Caribe disfruta, durante todo el año, de un clima tropical y cálido, modulado por una estación de lluvias bastante extensa y muy bien definida. De manera que, su posición geográfica, al norte del Ecuador y ligeramente al sur del trópico de Cáncer, la sitúan en la ruta crítica y de mayor incidencia de los sistemas —huracanes y tormentas— que acostumbran a desfilar por el hemisferio Norte entre los meses de junio y noviembre: la conocida como zona ciclogenética I.

Aunque, etimológicamente, la palabra huracán se presume de origen taíno, con el correr del tiempo se han detectado expresiones análogas en otros pueblos de la cultura antillana e incluso entre diversos grupos que gravitaron de algún modo en el área Circuncaribe. Sin embargo, lo esencial de esta exposición es que, en la cosmovisión de los pueblos autóctonos, los vocablos hurakán, jurakán y burakán apelan a un dios destructor, que se hacía acompañar casi siempre de fuertes vientos. El antropólogo cubano Fernando Ortiz, siguiendo acaso a fray Ramón Pané, desarrolla estas ideas en su trabajo y menciona que al dios de las tormentas se le conocía por el nombre de Guabancex. Para más señas, se ha comprobado, además, que en la iconografía caribeña existió una representación circular y cruciforme que se empleaba para caracterizar a los huracanes. Es decir que, al momento del contacto, los pueblos originarios no sólo conocían ya los huracanes, sino que habían aprendido a vivir con ellos.

De la lectura de los párrafos anteriores, se infiere entonces que los primeros europeos en dar cuenta de estos fenómenos fueron los cronistas de Indias. En opinión de Bartolomé de Las Casas, por ejemplo, el huracán es una: “de las más terribles tormentas que se cree haber en todos los mares del mundo, son las que por estos mares destas islas y tierra firme suele hacer”.1 A seguidas, el fraile dominico agrega que son: “grandes tempestades por la mar y por la tierra, que no dejan cosa que no destruyan y echen a perder, naos en la mar y las heredades y edificios en la tierra”.2

Mientras tanto, Gonzalo Fernández de Oviedo, comenta que: “Huracán, en lengua desta isla, quiere decir propiamente tormenta o tempestad muy excesiva; porque, en efecto, no es otra cosa sino grandísimo viento e grandísima y excesiva lluvia, todo junto o cualquiera cosa destas por sí”.3

Siguiendo con las fuentes directas, la descripción del letrado Tomás López Medel, fruto de un análisis un poco más riguroso, sugiere que un: “buracán es un concurso y contraste de diversos y contrarios vientos que es cuando de diversas y contrarias partes concurren muchos y diversos vientos en una competencia y lucha de donde disparan en grandes y terribles tempestades, unas veces de solo vientos, otras veces mezclados con lluvias y grandes aguas y granizos”.4

A juicio del mismo López Medel, la estación de precipitaciones abarcaba desde principios de mayo a octubre y solo remitía durante el llamado Veranillo de San Juan,5 que se prolongaba por unos veinte días. O sea que, de octubre a mayo, y siempre de acuerdo con López Medel, “todo es serenidad”6 con excepción de algunos aguaceros que caían a “vueltas de Navidad”.7 Por lo demás, la embestida se solía prolongar “por espacio de 24 horas, hasta que ha discurrido por todos los rumbos y grados de su sphera”.8 En cuanto a la frecuencia, afirma que “suelen acudir muchas veces, a lo menos pocos años se pasan que no se ve uno o dos en aquellas islas”, afectando “muchas veces en La Española y por toda la costa de Yucatán, hacia la Nueva España”.9 En pocas palabras, su campo de acción abarcaba todo el Caribe.

Estado de la cuestión

Las repercusiones producidas en el ecosistema por los desastres y las catástrofes naturales han venido despertando el interés de los cientistas sociales desde hace poco más de un siglo. Así, a los trabajos pioneros de Poey y Aguirre (1862) Ramírez de Arellano (1932) y Moscoso Puello (1937) se han ido sumando otros como los de Salivia (1950), Ludlum (1963), Dunn y Miller (1964) y Millás (1968), hasta llegar a los estudios colectivos y multidisciplinarios actuales, de autores como Rappaport y Fernández Partagás (1997); Saffache, Marc y Cospart (2002) y García-Herrera, Rubio, Wheeler, Hernández, Prieto y Gimeno (2004), por solo citar algunos.

Significa esto que, conforme avanzan la tecnología y el acceso a las fuentes, se han producido importantes cambios en la recolección y el análisis de datos, al punto de que hoy en día existe una ciencia, la paleotempestología, que se encarga de estudiar el impacto que dejaron tras de sí los huracanes del pasado, mediante el uso de técnicas geológicas (proxy data) y/o de registros históricos.

En la República Dominicana, no obstante, es poco lo que se ha avanzado en la materia, a pesar de que, por su localización, la isla ha estado sometida de manera permanente a los embates de este tipo de fenómenos. Por eso, las crónicas, cartas de audiencia y relaciones instrumentadas durante la etapa colonial resultan de vital interés para recabar datos sobre la ocurrencia de dichos sucesos, en razón de que tienden siempre a proveer alguna descripción de los efectos sobre la población, las propiedades y el entorno. Cierto es, que la ausencia de instrumentos de medición, impedía diferenciar —y mucho menos categorizar— entre lo que entonces se daba en llamar huracán o tormenta. Por tal motivo, la mayoría de los huracanes sobre los que ahora tenemos noticias deben ser asumidos como los de mayor violencia, intensidad y perdidas.

Las pocas reseñas publicadas a la fecha, efectuadas todas bajo un enfoque puramente informativo y/o estadístico, se reducen a recoger la existencia de poco más de una treintena de eventos, a saber: 1495, 1502, 1508, 1509, 1515, 1520, 1526, 1527, 1530, 1537, 1545, 1546, 1552, 1568, 1576, 1578, 1583, 1594, 1615, 1642, 1666, 1680, 1710, 1712, 1716, 1730, 1738, 1740, 1751, 1766, 1767, 1772, 1775, 1776, 1780 y 1785. Como dato curioso, es oportuno aclarar que las investigaciones de García-Herrera y Gimeno apuntan al hecho de que, en lo que a actividad meteorológica se refiere, el siglo XVII fue mucho menos activo que la decimosexta y la decimoctava centurias.10

Marco de estudio: La Española, siglo XVII

Ahora bien, antes de seguir abordando el tema conviene recalcar que la primera interpretación que los europeos asumieron como propia provenía de los aborígenes, de su consideración religiosa, y que estaba, por tanto, dotada de un elevado componente místico. Precisamente, por tal motivo la mayoría de los huracanes sobre los que ahora tenemos noticias deben ser asumidos como los de mayor violencia e intensidad. Para muestra, la obra de López Medel, como antes lo había hecho Fernández de Oviedo, establece una relación tripartita, de causa-efecto, entre los huracanes, la idolatría y el proceso de evangelización: “antes que se descubriesen las Indias, estando los naturales de ellas en medio de la tiniebla de su idolatría, se averigua que eran más continuos y mucho más violentos y recios estos buracanes, sin comparación, y que, después que se puso Sacramento en la isla Española y en las demás, se tiene por experiencia que suceden muchas menos veces estos vientos que de antes y más templados”.11

En esta misma tónica, hay una cita de López Medel que nos permite aquilatar en su justa dimensión el estado embrionario del conocimiento científico (meteorológico) sobre la materia. Según el texto de referencia, los animales eran los únicos que podían prever la llegada de los huracanes “especialmente el ganado vacuno, que muchas horas antes que venga le sienten y, barruntando la tempestad, es cosa maravillosa como se previenen, bajándose de los altos a los bajos y poniéndose en lugares adonde, por lo pasado, saben que estarán más seguros”.12

En rigor, el fenómeno de 1680 debe analizarse dentro de su contexto espacial y temporal. Porque, para el último cuarto del siglo XVII, Santo Domingo era, en tanto que sede de la administración civil, militar y religiosa, el mayor núcleo urbano de toda la isla. Las referencias describen un centro social, político y económico, en el que malvivían militares, comerciantes, funcionarios, cabildantes, clérigos y propietarios —cuyas unidades productivas se asentaban en los partidos cercanos (Nigua, Nizao, Jaina y Ozama)— mezclados todos con el pueblo llano y los esclavos. Eje, como se ha dicho, de la vida académica (universidades de Santiago de la Paz y Santo Tomás de Aquino) religiosa y comercial (“por ley, el único puerto hábil para realizar intercambios comerciales con el exterior, era el de la ciudad de Santo Domingo”)13, su parroquia estaba compuesta, en primer lugar, por un puñado de familias nobles (blancos: criollos y/o peninsulares), segmento que concentraba en sus manos las posiciones de poder y diferenciaba a sus elementos del resto dispensándoles el tratamiento de “don” o “doña”; seguían luego los blancos pobres (pecheros criollos o peninsulares) que se desempeñaban ora como artesanos, labriegos, modestos propietarios o simples pobladores, ora como criados, mayordomos y/o capataces al servicio de alguna de las familias acomodadas; después se ubicaban los pardos, mulatos y mestizos (cuya movilidad social se vio seriamente afectada por las políticas de limpieza de sangre) y, en última instancia, figuraban los esclavos (negros bozales o criollos) instalados en la base de la pirámide social, a pesar de constituir el grupo más numeroso.

Semejante estado de cosas, lo corrobora el arzobispo Fernández de Navarrete en una relación suscrita en 1678: “La ciudad de Santo Domingo, que es la metrópoli y cabeza de la isla, consta de dos mil nobecientos y setenta y siete de confesión, incluiendose con ellas la milicia y gentes libres y esclava, que asiste de ordinario en las haciendas del campo… Las setecientas son españoles: novecientas e setenta e siete españolas. La tercera parte de estas no oyen misa por falta de vestidos. Esclabos i esclabas, mil y trescientos. Los demás son pardos y mulatos, varones y hembras, libres… Tiene esta ciudad una insigne Cathedral, parochia de Sancta Barbara; conventos de Santo Domingo, con estudios generales, de San Francisco; de Nuestra Señora de la Merced, dos de religiosas dominicas y franciscas, tres hospitales: de San Nicolas, San Andres y San Lazaro. Un collegio, pero vacio de todo”.14

En resumidas cuentas, la isla vivía sometida a las regulaciones de un pacto social, asimétrico, impuesto por la elite sobre los demás actores del sistema. Pese a ello, esta última dependía de las capas bajas —y de su fuerza de trabajo— para mantener vida, bienes y estatus. Al respecto, es oportuno señalar que el exceso de lluvias o en su defecto la sequía, podían provocar serias distorsiones en los ciclos de cosecha y en la población de la cabaña ganadera, poniendo en peligro los únicos medios de producción de que disponían los vecinos. Lo esencial de esta exposición, es que se trataba de una sociedad preindustrial y que el advenimiento de estos fenómenos la colocaban, por tanto, en una situación de vulnerabilidad extrema, que podía redundar en éxodos, alzamientos, epidemias y en periodos de escasez, cuando no de hambre.

Por otra parte, es de sobra conocido que entre los siglos XVI al XVIII, e incluso durante buena parte del XIX, las únicas contingencias capaces de alterar el tedio y la monotonía que planeaban comúnmente sobre la ciudad eran, la acometida de un fenómeno natural, atmosférico o sísmico, la aparición de una plaga o contagio, la presencia en el litoral de naves/ flotas amigas o enemigas, la incursión terrestre de intrusos, las fiestas religiosas, juegos de cañas y corridas de toros, la llegada de un visitador o juez de residencia, el remplazo de alguna autoridad civil o dignidad eclesiástica, la proclamación de un nuevo monarca y por último, aunque no por ello menos importante, la siempre esperada arribada de las remesas que llegaban desde Tierra Firme o Nueva España con el situado.

Dicho esto, resulta difícil no reparar en que cuando despuntaba la Centuria del Barroco (1605), tocó al colectivo local asistir a las despoblaciones de las bandas del norte y el oeste de la isla, ejecutadas por el gobernador Antonio Osorio15 con la intención de detener el contrabando con los súbditos de potencias enemigas16 y el consiguiente avance de las ideas heréticas.

Se trató, en definitiva, operación prototípica del absolutismo —feudal y tridentino— de los Habsburgo, en la que fueron desmanteladas las villas de Bayajá, Monte Cristi, Puerto Plata, San Juan de la Maguana y la Yaguana. Atendiendo a criterios cronológicos y geográficos, esta nefasta política de tierra arrasada, en momentos en que se había agotado ya el filón minero y los ingenios de azúcar languidecían, provocó una aguda crisis demográfica, que permitió a los franceses saltar sin obstáculos desde la Tortuga a la Tierra Grande.

Con todo y que, en 1678, en Nimega, se había ajustado un tratado de paz con los galos, la frontera seguía siendo permeable y difusa, razón por la cual sus desplazamientos y asentamientos hacia el este fueron aumentando de manera constante y progresiva. Para enmendar la situación, el gobierno de Carlos II recurrió, a partir de 1684, al fomento de la inmigración de familias canarias, con las que luego se abocaría a repoblar toda la zona fronteriza.

En ese Santo Domingo colonial y sincrético de los siglos XVI-XVIII, como en tantas otras sociedades arropadas por el manto del oscurantismo, los meteoros y las catástrofes eran entendidos como castigos divinos que se repetían de manera cíclica y regular. Es preciso recordar que, ante sucesos como estos, el remedio pasaba casi siempre por procurar el auxilio de Dios, mediante rezos, procesiones, penitencia, misas y muestras de devoción. Tampoco hay que olvidar, y esto hay que destacarlo, que se trataba de una sociedad fanática, altamente confesionalizada.17

Y, si bien es cierto que la Española fue escenario de distintas desgracias a lo largo de la Edad Moderna, no lo es menos que se trata, como ya hemos avisado, de eventos de escasa trascendencia literaria, que no han logrado despertar el más mínimo interés de la historiografía aun cuando ofrecen al investigador un enfoque excepcional sobre las características de la vida cotidiana en la pequeña sociedad insular de antaño.18

La tormenta perfecta

En vista de todo lo anterior, en una isla y un siglo —en este caso el diecisiete— en que las desgracias florecían y se multiplicaban, es mucho más fácil encontrar relatos de tempestades, terremotos, epidemias o invasiones, que noticias realmente halagüeñas. No en vano, el canon historiográfico criollo decidió hace ya bastante tiempo apellidar al periodo de marras como el Siglo de la miseria.

Parece ser que el estado permanente de indefensión en que vivió la ciudad de Santo Domingo, obedecía de alguna manera a las secuelas que dejaban huracanes, tormentas e inundaciones en su arquitectura y su perfil urbano, sobre todo en sus pírricas murallas, cercas y parapetos. Otro factor característico, que no podemos omitir, es que una gran mayoria de las edificaciones de las villas y pueblos estaba compuesta por los frágiles ejemplares representativos de la arquitectura vernácula: bohíos de tablas y horcones, de bajo puntal, cobijados de yaguas.

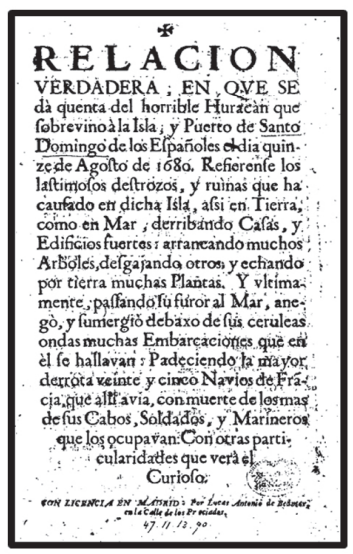

Pues bien, para conocer el marco en el que se desarrolla la cuestión, en el fondo antiguo de la British Library, en Londres, reposa un breve, aunque muy interesante documento de seis folios, que vio la luz en Madrid, en casa de Lucas Antonio de Bedmar, calle de Preciados, cuyo título, además de que se basta a sí mismo, describe un episodio completamente desconocido de nuestra historia colonial. Se trata de la Relacion verdadera, en que se dà quenta del horrible Huracàn que fobrevino à la Isla, y Puerto de Santo Domingo de los Efpañoles el dia quinze de agosto de 1680.19 Aunque el volumen carece de fecha cierta, se sabe que Bedmar operó en Sevilla de 1666 a 1667 y luego en la capital del reino desde 1669 hasta 1723. Más aún, que sus relaciones —al menos las conocidas— como la que da lugar a este artículo, fueron todas impresas en la etapa que va de 1674 a 1684, por lo que se ajusta a la perfección con la fecha del cataclismo.

Lo que no admite dudas, es que en la memoria del vecindario dominicopolitano aún quedaban vivas las imágenes del terremoto de mayo de 1673 el cual, como consigna Gutiérrez Escudero: “arruinó un tercio de las casas… duró cuarenta días y tuvo 120 sacudidas… Las Casas Reales, la Audiencia y la Contaduría quedaron inhabitables, debiendo trasladarse el despacho de asuntos públicos a una casa particular. Idéntico daño sufrieron la catedral, el Hospital Real (San Nicolás. N. Del A.) y los Conventos, e incluso la muralla de la capital tuvo desperfectos y el baluarte de San Diego rajose por cuatro partes”.20

Frescas quedaban, asimismo, las estelas de muerte dejadas por las recientes epidemias de viruela (1666-1674) y disentería (1677) y los destrozos causados por las tormentas de 1642 y 1666. Por lo que se refiere en específico a esta última, el gobernador Pedro Carvajal y Cobos había alertado al rey acerca del “estado miserable en que se hallava esta ysla por la tormenta general que en ella avia havido de agua y viento que avia dejado a sus naturales destruidos y acavadas sus haciendas”.21 Repasando el mismo asunto, Incháustegui añade que la dichosa tempestad: “arruino las labranzas, derribo las mas de las casas y algunas iglesias y mato alguna jente con que todos los vecinos quedaron en miserable estado”.22

Queda claro, entonces, que esta serie encadenada de eventos se inscribe (junto con otros posteriores) dentro de la extensa relación de catástrofes, guerras y escasez que se produjo a nivel planetario como consecuencia de la Pequeña Edad de Hielo.23 De acuerdo con algunos estudios dendrocronológicos, en el Caribe el fenómeno se manifestó básicamente en la forma de cambios en las temperaturas de los océanos y alteración en los factores del viento, lo que produjo, a su vez, ciclos notables de sequías e inundaciones.

En muchos sentidos, estos acontecimientos se alinean con el proceso de cambios demográficos, políticos, económicos y sociales que tuvieron lugar durante la época de la llamada Crisis General. Esta posición ha sido planteada por el prestigioso hispanista Geoffrey Parker, quien ha estudiado a profundidad toda la decimoséptima centuria, a la que ha terminado bautizando como El Siglo Maldito.24 Klein plantea, por el contrario, que en la América Hispana este periodo en particular se caracterizó por un crecimiento económico generado gracias al contrabando y la indiferencia gubernamental, el aumento en la población y la ausencia de conflictos políticos. Lamentablemente, no podemos elevar todos esos datos a la categoría de conclusión general, porque en Santo Domingo el siglo abrió con un conflicto (las despoblaciones de Osorio, 1605) y cerró con otro (la batalla de la Sabana Real de la Limonade, 1691), la economía se empezó a reactivar a partir del siglo XVIII y la crisis demográfica fue más bien la regla antes que la excepción. Al respecto, una carta del fiscal Juan Garces de los Fayos, fechada a 23 de agosto de 1683 alertaba que “se ven tan apurados estos vecinos que desamparan la isla; es verdad como también que no lo hacen otros muchos, porque no pueden, por la vigilancia y cuidado grande que a (sic) tenido vro. Presidente de esta Audiencia”.25

Volviendo sobre nuestros pasos, y manteniendo como único punto de referencia el meteoro, la pieza sujeta a análisis explica que aquel día, festividad de San Estanislao (anteriormente los ciclones se asociaban con el día fijado en el Santoral) amaneció “apacible, y sereno, sin mostrar el Cielo el menor resquizio (sic) de su justo enojo, que siempre lo motivan culpas nuestras”. Lejos de ser una descripción puramente anecdótica, continúa señalando que el mal tiempo se empezó a manifestar alrededor de las nueve de la mañana “con encapotado ceño de pardas y horrorosas nubes”. En las líneas siguientes advierte, también, que Santo Domingo soportó de manera estoica la embestida de la tormenta: “duro su teson por espacio de cinco horas... hasta las dos de la tarde: en cuyo tiempo executo tales destrozos y tan fatales ruinas… porque empeçando por los Campos de dicha Isla, no dexo cosa en ellos, que no destruyesse (sic), arrancando los mas pomposos Arboles; sacando de raiz los mas robustos Troncos”.

Por lo que toca a los estragos que causó en la trama urbana de la ciudad, indica que “passo (sic)… arruinando, y demoliendo gran cantidad de Casas de su Ambito, con muerte de muchos de sus Habitadores, y muy crecido numero de heridos, y estropeados”. A tenor de la documentación, con las ráfagas que “el Viento produzia (sic), no se miraba seguro el mas Eminente Alcaçar, ni el edificio que mas blasonava (sic) firmezas, como lo mostro la experiencia en la Casa del Gobernador, viendose en un instante reduzida (sic) a miserable ruina, la que poco antes se miraba ostentosa, y Magnífica Fábrica”. Por desgracia, carecemos de fuentes complementarias que permitan ampliar/ contrastar la información.

En una notable contribución, Schwartz afirma que inmediatamente después del paso de una tempestad solían escasear los productos básicos y proliferar las enfermedades, al punto de que podían, incluso, llegar a alcanzar el rango de epidemias.26

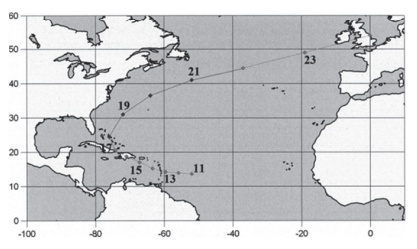

Al estudiar este evento hidrometereológico, encontramos que había pasado por Barbados el 12 de agosto, por San Cristóbal y Martinica27 el 13 y que, aparentemente, luego de pasar por la Española tomó rumbo N-NE y que sus secuelas se sintieron en las costas de Inglaterra y Gales (Cornwall, Swansea, Plymouth y Portsmouth) entre el 23 y el 24 de agosto.

Recorrido del huracán de agosto de 1680, según las proyecciones de Wheeler, García-Herrera, Vaquero, Chenoweth y Mock. Los segmentos rojos representan la trayectoria que ha podido ser reconstruida de manera fidedigna, a través de registros históricos, mientras que los segmentos azules obedecen a etapas del itinerario para las cuales no se dispone de información y que por tanto no pasan de ser una simple hipótesis.

En apretada síntesis, tenemos que el recuento llegó a Europa poco tiempo después, de la mano del conde Jean D’Estrées, vicealmirante francés, quien había salido desde el puerto de Brest en julio de 1679, luego de finalizadas las hostilidades con España, en una especie de tour de force por todo el Caribe —Santo Domingo, Santa Marta, Cartagena, Jamaica y La Habana, entre otros— y al mando de una potente escuadra que tenía por capitana al Triomphant, de 74 cañones y 1,350 toneladas. Y, aunque el mal tiempo lo encontró en la Española, su flota tuvo la fortuna de haber atracado en un puerto alejado de la trayectoria del temporal.

No corrieron la misma suerte las veinticinco naves comerciales francesas del “Rey Cristianísimo” (Luis XVI) que se hallaban ancladas en la rada de Petit Goave (conocida en las fuentes castellanas como Guava la Chica), cargadas ya de toda suerte de géneros. Por suerte para los súbditos de Carlos II, entre las víctimas del aquel episodio destaca el conocido filibustero galo François Granmont, azote de españoles, célebre por sus ofensivas sobre la costa de Maracaibo, la Guaira, Cumaná, Cuba, Veracruz y Campeche.

Aunque la próxima gran tormenta registrada ocurrió en 1710, es poco probable que la Española haya logrado esquivar las arremetidas por espacio de 30 años. En ese sentido, es cuestión de tiempo hasta que en los archivos (nacionales o extranjeros) aparezca una relación o carta inédita, dando cuenta de un ciclón, huracán o tormenta desconocido.

Conclusiones

La destrucción causada por los huracanes del pasado, en bienes y vidas, es un asunto pocas veces difundido, que ha condicionado la vida cotidiana de toda la región Circuncaribe y que sin dudas lo seguirá haciendo en el futuro. Porque los desastres, hay que decirlo, forman parte integral del proceso histórico. Precisamente por eso, el estudio de las temporadas ciclónicas y de sus sistemas, tanto de manera individual como colectiva, ahora con el auxilio de ciencias como la paleotempestología, la paleoclimatología, la dendroarqueología y la dendroclimatología, permiten al investigador realizar un análisis más profundo y aleccionador sobre las distintas secuelas (incluidas las ambientales y culturales) que fueron dejando estos fenómenos tras su paso.

Se pretende, con todo ello, establecer patrones y variables de comportamiento que sirvan para mitigar, cuando no para prevenir, los daños. Sin embargo, es preciso recordar que, aunque el hombre del entorno caribeño lleva siglos padeciendo estas tempestades, las condiciones de vulnerabilidad todavía persisten, sobre todo gracias a la falta de planificación, a la gentrificación y a la ausencia de regulaciones.

A efectos prácticos, lo ideal sería dejar laminada toda la casuística de estos huracanes y tormentas. Y, como conviene que se forme una base de datos, esta materia aún se ofrece como un campo de exploración bastante fértil. Al analizar la información asociada al “huracán” del 15 de agosto de 1680, encontramos que el meteoro impactó la isla en momentos en que esta padecía una aguda crisis política, económica y demográfica.

En rigor, la historia colonial que permanece atesorada en archivos extranjeros (sobre todo en el Archivo General de Indias de Sevilla) constituye la única “memoria” escrita disponible sobre los eventos extremos que azotaron la isla a lo largo de varias centurias. Esto último, significa que disponemos de valiosos instrumentos analíticos, dignos de un abordaje multidisciplinar, que no solo nos conduzca a conocer mejor el pasado, sino también a optimizar la calidad de vida de las generaciones futuras.