I. A modo de introducción

La presencia francesa en las Indias Occidentales, nombre con que se conocieron las Antillas en el imaginario galo de la Edad Moderna, arrancó en la primera mitad del siglo XVII gracias a la acción política de los ministros Richelieu, primero, y Mazarino y Colbert, después. A efectos prácticos, el establecimiento de las cabezas de playa en Martinica y Guadalupe (1635) y la creación de la Compagnie des îles d’Amérique (1635), son hechos y actos jurídicos que se perciben, ahora, como elementos fundacionales de un proceso que cristalizó décadas más tarde, en 1665 y desde la Tortuga, con la ocupación de la costa noroeste de la Española y la penetración gradual y clandestina hacia el hinterland de la isla, aprovechando la indiferencia, cuando no la impotencia, de las autoridades políticas y militares españolas afirmadas en Santo Domingo.1

Valga recordar, también, que para esas mismas fechas tanto Francia, como Inglaterra y Holanda,[1] amparadas en las tesis de Hugo Grocio, llevaban años bosquejando cada una sus planes para subvertir el balance de poder en el espacio antillano. Podríamos, incluso, alegar que el Western Design de Cromwell (que se saldó con la captura de Jamaica luego de fracasar en Santo Domingo) contribuyó a que el interés de París basculara de manera definitiva hacia el poniente antillano. Y, aunque tal hipótesis requiere aún de mayor fundamentación, lo más relevante es que al concluir el Siècle de Louis XIV, Saint Domingue se había empezado a proyectar ya como la colonia más dinámica y productiva de todo el continente americano.

En todo caso, esta serie cruzada de fenómenos y razones produjo un intenso y vibrante tráfico ultramarino de personas, materias primas y productos terminados. Para los fines historiográficos, demográficos, genealógicos y prosopográficos es preciso aclarar que, durante este periodo, los principales puertos franceses de embarque y desembarque fueron Dieppe, Honfleur, Le Havre, Rouen, Nantes, La Rochelle, Bordeaux y Bayonne.

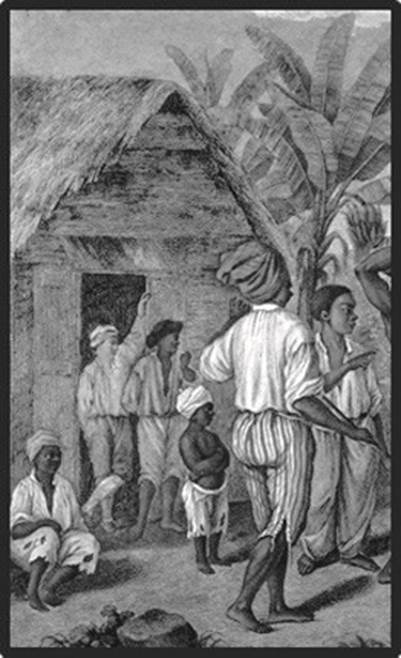

Escena colonial de esclavos ingleses y franceses alternando en Dominica. Se distingue, bajo el umbral de la puerta, un engagé. Grabado de A. Brunias. Londres, 1779.

Partiendo de las premisas esbozadas anteriormente, en la etapa inicial de dicho flujo van a sobresalir, pues, dos perfiles de emigrantes: el de los pobladores, que emprendían el viaje de una manera libre y espontánea, y el de los engagés,[2] sujetos de extracción humilde, que se trasladaban a América bajo acuerdo (verbal o escrito), por una duración aproximada de tres años (de ahí que también fueran conocidos por el nombre de 36 mois), para trabajar en condiciones de servidumbre. A cambio, el empleador –dueño más bien– se obligaba a alimentarlos, alojarlos y vestirlos hasta el término del contrato, en que se comprometía a entregar, como compensación, una cantidad determinada de tabaco o azúcar (que por lo general equivalía al costo del viaje de regreso a Europa o a los gastos de subsistencia durante varios meses). De esa manera, el engagé quedaba sometido a la voluntad del dueño que podía, mientras, venderlo o traspasarlo a discreción.

Quiere esto decir que, a diferencia del modelo español, el pacto colonial francés se desarrolló como un asunto de derecho estrictamente privado, manejado a tres bandas por armadores, comerciantes y colonos/propietarios, con los engagés convertidos en el grupo más numeroso[3] del esquema de explotación, al menos hasta que apareció la mano de obra negra, más abundante y, sobre todo, mucho más barata. Aun así, hubo quienes, por una cuestión de orden social, se opusieron a la sustitución pura y simple de los engagés. Sólo nos reduciremos a mencionar que, en un memorial al rey del año 1681, du Pouançay ponderaba el peso de estos últimos en el proceso de poblamiento (algunos de ellos habían conseguido escalar ya hasta el estatus de habitantes y/o propietarios), advirtiendo que, de haber llevado en su lugar negros, la colonia no habría contado con los recursos humanos necesarios para repeler los continuos ataques de los españoles. Por eso proponía que, en lo adelante, ningún habitante pudiese tener más negros que engagés.[4] Y, pese a que los padres Labat[5] y Dutertre denunciaron en su momento la brutal situación que padecían estos individuos, la fenomenología se siguió repitiendo invariablemente, durante buena parte del siglo XVIII, en otros escenarios caribeños y continentales.

En este punto de la cuestión, importa resaltar que la esclavitud, en su sentido más amplio, se había extendido de un extremo a otro de la isla. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las diferencias entre los regímenes de la parte francesa y española (a pesar de ser una formación social esclavista desigual, violenta y represiva) eran notables, lo que provocó que los sometidos al yugo de los primeros (factor de repulsión) encontraran en el este un lugar idóneo hacia el cual escapar (factor de atracción). Las pruebas sobre la dimensión del fenómeno son más que elocuentes. De hecho, Moreau de Saint-Mery recogió el dato de un bando promulgado por el gobernador Joseph de Galiffet, el 15 de septiembre de 1700, que ofrecía una recompensa de 4 escudos a todo el que capturase y entregase un engagé, admitiendo que muchos de estos se habían abandonado al cimarronaje y optado por refugiarse en la parte española.[6]

En términos cronológicos y geográficos, la investigación se sitúa en la Española del siglo XVII: un periodo formativo, de hostilidades, en un territorio compartido y encima “limitado por la insularidad”.[7] Para valorar objetivamente la importancia histórica de dicha centuria, basta señalar que en la parte oriental, fue una etapa efervescente, atravesada por cambios sociales y políticos, catástrofes naturales y epidemias, que arrancó con las despoblaciones de 1605 y concluyó con el Tratado de paz de Rijswijck de 1697. A estos eventos deben agregarse, naturalmente, los huracanes de 1615, 1642, 1666 y 1680, los desalojos de la Tortuga de 1635, 1638 y 1654, la invasión de Penn y Venables de 1655, la epidemia de viruelas de 1666, las distintas expediciones francesas sobre Santiago, Cotuí y el Macorís, las fundaciones de San Carlos de Tenerife y San Lorenzo de los Minas,[8] pueblos de canarios y de negros libertos, respectivamente, y los terremotos de 1673, 1684 y 1691,[9] por solo citar algunos.

El lado francés, entretanto, fue protagonista de un desarrollo vertiginoso, basado en la fundación de plantaciones e ingenios, la introducción de mano de obra (engagés y esclavos negros), el comercio de cueros, la producción de tabaco, caña de azúcar y añil y la fortificación de plazas como la Tortuga, Port-de-Paix y Petit-Goâve. En medio de ese cambiante e inestable contexto, los asentamientos galos padecieron el acoso de las cincuentenas[10] y los orejanos,[11] la sedición de 1670,13 la amnistía general de 1671,14 el alzamiento de negros de 1679,15 la incursión de la Compagnie du Sénégal16 y el huracán de 1680, la promulgación del código negro de 1685, la creación, mediante edicto de agosto de 1685, de cuatro senescalías y de un Consejo Soberano en Petit Goâve,17 la proscripción del corso de 1686, la derrota de la Sabana Real de la Limonade de 1691, las incursiones combinadas de españoles e ingleses de 1691 y 1695, que concluyeron con buena parte del norte arrasado (incendios del Cap incluidos), la “enfermedad de Siam” (fiebre amarilla) de 1696 en el Cap (actual Cabo Haitiano) y el ataque inglés de 1697 sobre Petit Goâve.18

Estos hechos demuestran, claramente, como este pequeño espacio insular, alejado de los centros de poder, sintetizaba las complejas y tensas relaciones políticas y económicas que existían entre las cortes de Madrid y Versalles. Ahora bien, el paréntesis que produjeron los vínculos dinásticos del XVIII contribuyó a transformar notablemente las vías de comunicación y entendimiento entre sus respectivas colonias, lo que se tradujo en una mejora inmediata de las relaciones comerciales y en la firma del tratado de límites de San Miguel de la Atalaya (1776), refrendado al año siguiente en Aranjuez (1777). En todo caso, este frágil equilibrio, roto a causa de la Revolución Francesa (1789), terminó con la cesión de la parte española a Francia, acordada en el marco de la Paz de Basilea (1795).

Sin ánimo de asignar una periodización arbitraria, común a ambas sociedades, lo denso, lo que se percibe, es que sus trayectorias, aunque disímiles, se acercaron o alejaron en función de las necesidades y circunstancias de cada momento. Para muestra, basta señalar el acuerdo “extraoficial” alcanzado en el Cap entre Juan Bautista Escoto y de Pouançay, en 1680, que fijaba límites fronterizos a la altura del río Guayubín.[12] Llama la atención que, a los franceses, en opinión de su gobernador, les asistía ya en aquel momento el derecho de conquista de unas tierras abandonadas a su suerte por sus antiguos propietarios españoles.

Por lo demás, el manuscrito que da pie al presente estudio recoge el valioso testimonio de uno de esos engagés, un personaje de segunda o tercera fila, cuyo recuerdo quedó patente a raíz de su fuga a Santo Domingo. La descripción no sólo se desdobla en detalles curiosos e interesantes, sino que nos permite analizar los eventos de fin de siglo desde la otredad, es decir desde la perspectiva del otro.

II. El documento, características paleográficas y diplomáticas

Hacer un estudio paleográfico y diplomático del documento objeto de análisis significa, entre otras cosas, explicar sus características intrínsecas y extrínsecas. Para empezar, se trata de un acto oficial, instrumentado por uno de los escribanos de turno de la audiencia de Santo Domingo y que se encuentra, por tanto, incorporado al fondo homónimo, sección Contratación, del Archivo General de Indias de Sevilla, identificado bajo la signatura 63, R. 3, N. 33. De modo que, desde la óptica puramente diplomática, constituye una unidad y forma parte de un conjunto de cartas y relaciones de audiencia, que se organizaban y encuadernaban en orden cronológico, con arreglo a las prácticas cancillerescas de la época.

Sus hojas, de grosor medio, no presentan roturas ni desgastes y se encuentran todas enteras. Se trata de 8 páginas, soporte papel, maquetadas infolio, sin numeración. El estado de conservación es muy bueno, libre de las habituales manchas, hongos o pliegues que suelen impedir la lectura. La tinta caligráfica, de composición metaloácida y color negro aun guarda su cuerpo, por lo que es perfectamente legible.

La escritura, en castellano, es de tipo humanística cursiva, conocida igualmente como itálica o bastardilla, estilo que floreció en la decimoséptima centuria al amparo de las concepciones estéticas propias del renacimiento y que acabó desplazando a la enrevesada letra procesal. La bastardilla denominada española se diferencia de las demás por sus formas estilizadas y depuradas, letras pequeñas y legibles, unidas entre sí, un ductus inclinado hacia la derecha (dextrógiro) y un sistema de abreviaturas sencillo. Debemos mencionar, no obstante, que la coletilla o parte in fine se halla escrita en letra procesal, lo que deja entrever que el documento es obra de varios apuntadores.

En lo que toca a los aspectos internos, se compone de tres partes concatenadas: una carta introductoria (con recomendaciones y exposición de motivos), el dispositivo de una junta y el interrogatorio.

Como dato curioso, y atendiendo a las disposiciones de una Real Pragmática sobre papel timbrado, dada el 15 de diciembre de 1636, en el extremo superior izquierdo de los folios tercero (recto) y cuarto (vuelto) figura un sello orlado, en cuyo interior se distinguen las armas de Carlos II,[13] con el collar de la orden del Toisón de Oro, y a la derecha una cruz centrada en el margen superior. Inmediatamente debajo se leen las inscripciones “Un quartillo” y “Sello qvarto, vn qvartillo, anos de mil y seiscientos y setenta y seis, y setenta y siete”.

De momento, la transcripción que presentamos más abajo conserva todas las características del texto original, aún las desaparecidas o caídas en desuso. En ese sentido, se han respetado fielmente la acentuación, las abreviaturas y las fórmulas de tratamiento, que se reproducen de la misma manera en que aparecen en el manuscrito.

Adicionalmente, se consignan las generales del imputado, el testimonio –del cual se desprende una breve descripción del estado social, político y económico de la parte francesa– y, lo que es más importante, un proyectado plan de invasión u ocupación del oriente insular, que seguiría en el punto de mira de los franceses durante muy buen tiempo y tuvo su corolario en la nombrada Paz de Basilea.

Terminaremos este apartado destacando la necesidad que hubo de incorporar un intérprete al sumario. Queda claro que, para estas temporadas, el Caribe se había convertido ya en un verdadero espacio de intercambio comercial y cultural, una Babel en la que alternaban taínos, caribes, lucayos, criollos, españoles, franceses, holandeses, portugueses, ingleses, irlandeses, genoveses, escoceses, griegos, africanos y hasta turcos.

III. El documento, contexto y análisis crítico

El protagonista de esta breve crónica, Luis Joret, había nacido en Anjou, Francia, cerca del año de 1641. Como no se conoce la fecha exacta en que vino al mundo, tampoco se sabe la identidad de sus padres. Afirmó haber llegado a Saint Domingue alrededor de 1677, en medio de las difíciles circunstancias de fricción entre españoles y franceses y, aunque no detalla el lugar exacto en que afincó, se colige que escapó hacia la parte oriental de la isla durante el periodo de gobierno de Juan de Padilla Guardiola y Guzmán, gobernador y capitán general de la Española entre 1677 y 1678.

El caso es que, luego de su ingreso furtivo, Joret fue hecho prisionero por Antonio Pichardo Vinuesa, capitán a cargo de las “armas de la costa de la vanda del norte” y miembro de la elite política y militar de Santiago de los Caballeros, quien lo remitió sin demora a las autoridades de la ciudad capital para posteriores diligencias. De momento, la huella indeleble de su paso por Santo Domingo queda reflejada en el interrogatorio instrumentado al efecto por Gerónimo de Quesada, quien servía en el momento como escribano de la Real Audiencia.

Es pertinente destacar, también, que el declarante describió, de manera sucinta, el estado de las defensas, la cantidad de efectivos y el volumen del comercio entre la parte francesa y la metrópoli. Es imposible no reparar en que, a pesar de identificarse como “grabador de armas” (orfebre dedicado a decorar todo tipo de utensilios militares, desde cuchillos hasta cañones, o sea mano de obra especializada), declaró haber padecido maltratos, que le tenían “por esclavo y vendido por mill y duçientas libras de Tabaco”, lo cual nos lleva a pensar, sin ningún género de dudas, que se trataba de un engagé.

Durante el careo aseguró, además, que el entonces gobernador de La Tortuga, Jacques Nepveu, señor de Pouançay, planeaba “embiar mill hombres a coxer a Santiago de esta ysla en vengança de que los españoles despoblaron a Samaná y que save de cierto que esta esperando orden de Francia para venir a Santo Domingo por mar y por tierra”. Se refería, así, a la última[14] batida efectuada sobre los asentamientos clandestinos (habitaciones, estancias, labranzas, sementeras y unidades ganaderas) que los galos levantaron en Samaná y que habían sido desmantelados en 1676 por un contingente encabezado por el mismo capitán Antonio Pichardo Vinuesa, quien se hizo acompañar de su colega y pariente, el capitán Pedro Morel de Santa Cruz, célebres ambos por su participación en los posteriores “tumultos” que tuvieron lugar en Santiago de los Caballeros entre 1718 y 1723. De otro lado, la referencia a la invasión “por mar y tierra”, alude a un plan combinado, que existía desde años atrás y planteaba enviar una flota que asediase la capital y un ejército que avanzase desde el oeste, asegurando posiciones estratégicas.

Si nos detenemos un momento en este pequeño detalle, se comprende la importancia que tenía, en términos geoestratégicos y geopolíticos, desarticular el otro polo de penetración francesa (Samaná), dado que “Si los franceses lograban mantener asentamientos permanentes en Samaná, la colonia española enfrentaría dos peligros de penetración, una por el noroeste que ya se había iniciado y uno nuevo por el noreste desde dicha península, de modo que la capital estaría atrapada en pinzas y toda la colonia en grave riesgo de perderse definitivamente para España. Mientras tanto Saint-Domingue se estaba convirtiendo en una próspera colonia francesa, cuya producción de azúcar y café para la metrópoli producían muchos beneficios a los colonos”.22 No en vano, Du Casse escribió al rey en 1699 “je ne regarde pas cette colonie de Saint Domingue par la culture de sucre, indigo et tabacs, ni autres denrées qui se font dans l’Amérique, mais comme un place d’armes pour unir à la monarchie française les importantes clefs du Mexique, du Pérou et du royaume de Santa Fé”. Joret agregó, asimismo, que en “Piti Guava (Petit Goave, conocida en castellano como Guaba la Chica) abra mas de mill hombres” y en “Cap [Français] (actual Cabo Haitiano) otra población que cae al norte” más de dos mil y en “Cul de Sac que también está al norte otros seisçientos y que no hay ningunas fortificaciones”. Aquí, son inevitables las referencias a un recuento hecho en Saint Domingue, en mayo de 1681, durante el gobierno del propio Nepveu de Pouançay, que arrojó una población total de 6,648 personas, repartidas entre 1,421 amos y propietarios; 435 mujeres; 438 niños; 477 criados, 1,565 engagés; 1,063 negros; 725 negras; 314 negritos y 210 mulatos. Se establece, asimismo, que los individuos en capacidad de portar armas ascendían a 2,970 y que la administración del pasto espiritual estaba a cargo de 8 curas que servían en 13 capillas.24 Como se ve, con todo y la crisis demográfica, la parte oriental estaba todavía en ese momento más poblada. Por otra parte, de la petición hecha por Pouançay, en enero de 1681, de instalar dos guarniciones de 25 hombres cada una,25 se colige que no existían aun regimientos ni milicias fijas. Es decir que el grueso de la defensa descansaba en hombros de los antiguos filibusteros, ya domeñados y transformados en habitantes e incorporados a las estructuras del orden colonial.26 A tal punto había dependido la defensa de los franceses de estos hombres aguerridos, curtidos por las guerras del siglo, que un informe de Du Casse, de 1691, luego de la derrota de la Limonade, deploraba su desmovilización y desaparición.27

En cuanto a la actividad comercial, expresó que “el año pasado salieron desta ysla cargados de cueros y tabacos diez y seis naos de Françia grandes”. En cambio, desde el Viejo Mundo habían llegado diez naos cargadas de “lienço, vino, aguardiente, cerbeça, armas y muniçiones”. Si tomamos por ciertas las palabras de Joret, el intercambio de Saint Domingue con los puertos franceses contrastaba con el movimiento comercial entre Santo Domingo y la península, que destacaba por su escasez, cuando no por su ausencia. Existe cierta similitud, eso sí, en cuanto a los rubros de exportación que, en el caso español, incluían además cacao, jengibre y palo de Brasil. A tenor de los documentos consultados, se ve que de la isla sólo salían materias primas e ingresaban productos terminados.

Llama la atención que, pese al interés que suponía conocer sobre los movimientos militares en el campo francés, Joret fue sindicado de espía. A falta de datos concluyentes, nos limitaremos a subrayar, de entrada, que la acusación parece poco plausible. En primer lugar, porque siendo un recién llegado, es muy difícil que conociera el terreno y en cuanto a la lengua, sabemos que no la dominaba; en segundo, porque su captura se enmarca dentro de un capítulo prebélico (anterior a 1691), sembrado de fricciones fronterizas, preparativos de guerra, espionaje y contraespionaje, en el que se sospechaba, sin más, de cualquier forastero; y, finalmente, porque no había demasiada necesidad de obtener información de carácter estratégico, tales como estado de los caminos y situación política y militar, aspectos todos ampliamente conocidos por los franceses.

Hay que aclarar, no obstante, y coincidiendo en esto con las apreciaciones de Vega, que los franceses ya habían efectuado una razia sobre Santiago en 1667[15] y que realizarían otra, antes de la vuelta del siglo, en 1690, siendo esta última una de las causas primordiales de la campaña de 1691, que tuvo como colofón la batalla de la Sabana Real de la Limonade (21 de enero). De momento, desconocemos si el asalto de 1690 se efectuó sobre la base del plan esbozado antes por Nepveu. Bien pudiera suceder que, en el futuro, aparezca un manuscrito o fuente impresa que aporte información adicional al respecto.

Por último, si atendemos a las descripciones de Santiago de los Caballeros hechas por Núñez de Torra en 1674, se vislumbra que en materia defensiva, habían “en ella de guarnición 25 infantes en el presidio”.29 Por lo que se lee en la visita de Fernández de Navarrete efectuada un lustro después, en 1679, era asimismo “frontera del enemigo francés” emplazada en un “sitio alto, muy ameno y saludable, cuatro leguas de distancia del mar, pero abierta y desmantelada por todas partes” contaba “mil trescientas y trece personas de confesión: destos son ciento sesenta y uno españoles; ciento y cinquenta y cinco mugeres blancas; esclavos ciento y cinquenta y ocho y ciento y cinquenta y quatro esclavas. Los demás gente parda y mulatos libres”. El paisaje urbano estaba entonces compuesto por “una parochia… un convento de la Merced”, el hospital de San Sebastián, la ermita de Santa Ana y “veinte y dos casas baxas, cubiertas de Texas y ciento y veinte boxios”.30Precisamente, el régimen de explotación intensiva implementado por los franceses se abastecía, en gran parte, de los recursos que fluían desde la tierra adentro de la parte española, de la cual Santiago era cabecera y centro neurálgico.

![]()

no obstante, respetadas. Al finalizar, emprendieron el camino del mar llevando consigo como rehenes al gobernador y a varias personas principales.

29 Manuel Vicente Hernández González, Expansión fundacional y desarrollo en el norte dominicano (1680-1795), El Cibao y la Bahía de Samaná (Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2007), 23.

30 Domingo Fernández de Navarrete, “Relación de las ciudades, villas y lugares de la isla de Sancto Domingo y Española”, en Emilio Rodríguez Demorizi Relaciones históricas de Santo Domingo, vol. III, (Ciudad Trujillo: Editora Montalvo, 1957), 13-14.

IV. Transcripción

[Fol. 1 ro] El día 17 de Agosto de este año me remitio/ el capitan Antonio Pichardo a cuyo/ cargo tengo las armas de la costa de la/ banda del norte un frances que salio a/ rendirse por el mal trato que le haçian/ los suyos, Y haviendole tomado la de/ claracion queva con esta me parece/ contexta con las noticias que tengo/ antecedentes, Por cuya raçon despache/ luego proprio socorriendo al dho cabo/ con lo que me embio a pedir que fue/ cuerda Polbora y balas de mosquetes/ La Gente que tiene es dela mas valerosa/ desta yslacomo a mostrado la experiencia/ de lo referido/ Doy quenta a V.M. asegu/ rando que por lo que ami toca no sepi/ erde ni faltara punto que mire alas/ obligaciones de mi cargo entregandome/ todo segun es debido a Vro Rl Servic o/ jala señor aunque fuese acosta de mi/ vida V. M. se sirviera de despoblar/ estos enemigos de las costas del norte/ que coneso ni el Christianisimo Rey de Francia/ tuviera tantas utilidades acosta nřa/ ni V.M. tantas perdidas como ori/ ginana los Piratas de quienes es refujio/ la Parte que ocupan de la Isla espa/ ñola por no estar poblada deespañoles [Fol. 1 vo] como combiniera lo estubiere para que/ el francés no volbiere a ella.-/ Dios guarde la Catolica Rl Persona/ de V.M. Santo Domingo 23 de Agosto/ del 1677 años./ [firma] Dor D. Jua D Padilla guardiola/ Y guzman. [Fol. 2 ro] En blanco [Fol. 2 vo] Sto Domingo A su Mgd 1677/ El Dor Dn Juan de Padilla 23 de Agto/ [Al margen] Junta/ En 21 de Abril 1678/ Que le embie a este/ frances a España/ en el navío de rego/ a la Casa de la Contron/ y que se este con cui/ dado con el mientras/ no se embarcare q/ puede aver pasado/ po espia y que se or/ dene que si algunos/ otros se pasaren les/ den buena acogida/ y tambien los remitan/ a España [Rubricado]/ El Capn Antonio Pichardo a cuyo/ cargo estan las Armas de la Costa/ de la Vanda del Norte un frances/ que salio a rendirse por el mal trato/ que le hacian los suyos a quien dis/ pusso se le tomase la declaracion/ que remite con esta cuyas/ noticias contestan con las que/ antecedentemte havia tenido por/ cuya racon despacho luego propio/ socorriendo al dho Cabo con la/ polvora Balas y Cuerda que le/ envio apedir. Y Dice que/ la Gente que tiene es de la mas vale/ rossa de aquella Isla y que por lo/ que a el toca no perdera punto/ q mire a las obligaciones de su cargo [Fol. 3 ro] [Al margen izquierdo] Declaon de un frances [Cuerpo del texto] En la ciudad de Santo Domingo en diez/ y siete días del mes de Agosto de milly seiscientos/ y setenta y siete años el senor Doctor Don Juan/ de padilla Guardiola y Guzman del Consejo se su Mg/ su oydor mas antiguo Presidente desta Rl Audia/ Governor y Capn Genl de la Ysla Española Dixo que ahora/ acaba de recivir una carta del capn Antonio Pichardo/ Binuessa gobernador delas Armas dela Çiudad de/ Santiago por la qual avissa remite un frances/ que salio a rendirse de la costa del norte y para/ saver los designios de los franceses de aquellas/ costas que gente tienen y que poblaciones y las/ demas preguntas que convengan hacerle Man/ dava y mando se le tome su declaracion y por/ que se a reconocido no entiende la lengua espanla/ se examine por medio del Capitan Don Juan/ Françisco de Zayas Bazan que lo es de una de/ las compañias deste presidio que entiende la/ francessa y assi lo proveyo mando y firmo = Dr/ Dn Juan de Padilla Guardiola y Guzman= antemy=/ Geronimo de Quesada escrivano publico_/ Y luego incontinenti en presencia de su Sria dho Sr/ Presidente y por ante mi el esno fue reçivido/ juramento a Dios y a la Cruz en forma de derecho/ del dho frances y del dho Capitan Dn Juan Franco/ de Sayas ynterprete prometido de decir verdad/ y por medio del susso dho le fueron hechas las pregtas siges/ Preguntado Como se llama de donde era natural/ que oficio y hedad tiene= Dijo que se llama/ [Fol. 3 vo] Luis Joret y que es natural del Ducado de Anju/ Provinçia de Françia y que su oficio es Gravador/ de armas y otras cosas y que es de hedad de/ treinta y seis años_/ fuele preguntado quanto tiempo ã questa en/ esta Ysla = Dixo que dos años_/ fuele preguntado que numero de franceses ay en la/ parte del norte desta Ysla y demás poblaciones/ que ay en ella/ Dixo que abra quatro mil hombres/ todos buenos con armas y dos mil negros y algunos/ mulatos y uno dellos nacido aqui esta en la/ tortuga y que asimismo abra mas de quinientas/ mujeres casadas_/ fuele preguntado Porque raçon se vino de los/ franceses a los españoles= Dixo que por el maltrato/ que le davan y tenerlo por esclavo y vendido por/ mil y duçientas Libras de tabaco_/ fuele preguntado que intento tiene el gobernador/ de la Tortuga= Dixo que lo que a oído decir/ es que trata de embiar mil hombres a coxer/ a Santiago deesta Ysla en vengança de que los/ españoles despoblaron a Samana y que save/ de cierto que esta esperando orden de Françia/ para venir a Santo Domingo por mar/ y por tierra y esto responde_/ fuele preguntado en parte dsta Ysla/ avitan los franceses que a dho y que fortifi/ caciones tienen= Dixo que tienen muchas poblaçiones en la banda del sur y del norte y que/ en piti guava abra mas de mil hombres y en cap/ otra poblacion que cae al norte mas de dos mil/ y en Cul Sac que tambien esta al norte otros/ seisçientos y que no ay ningunas fortificaciones/ [Fol. 4 ro] mas de buenas armas de fuego_/ fuele preguntado que frutos sacan de esta Ysla/ para Françia y si ay mucho comerçio= Dixo/ que ay mucho Comerçio y que el anno pasado/ salieron desta Ysla Cargados de Cueros y tabaco/ diez y seis naos de Françia grandes y que los mas/ coxieron los olandeses yendo para Françia/ y de Françia an venido diez naos este añ[o] car/ gadas de lienço, vino, aguardiente, cerbeça armas y municiones y que con esto hacen su carga/ fuele preguntado si sabe que le valdra al Rey/ de Françia los derechos del Comercio desta Ysla/ Dixo que no lo sabe pero que tiene noticia/ le vale mucho y esto responde_/ Y que esta es la verdad para el juramento/ que hicieron y lo firmo el dho Capn Don Juan/ de Zayas y el dho frances Dixo no savia es/ crivir y su sria lo rubrica= Don Juan Francisco/ de Zayas= ante mo Geronimo de Quessada esno pco=/ Concuerda con su original que queda en mi poder a/ que me refiero y demandado del dho sr oydor/ preste gor y Capn Gl desta isla por muerte del Mo de Canpo don Ignacio de sayas bazan doy el preste fecho/ en la dha cid de Sto domīgo en el dho dia diez y siete/ de agosto de mil y seiscientos y setenta y siete/ en fe lo qual hago mi signo/ [firmado] Geronimo de/ Quessada [Fol. 4 vo] Los escribanos que aquí firmamos damos fe que Germo/ de quessada de qn este tmo ba signado y firmado es escno/ pco en esta ciudad de la rreal contaduría y a sus escripturas/ autos testimonios y demás diligencias que ante el an/ passado e pasan se les a dado y da entera fee y cre/ dito judicial y extrajudicialmente e para que dello/ conste damos la preste en Sto domigo diez y siete de/ agosto de mil y seiscientos y setenta y siete/ [firmado] Antonio de Ledesma es ppco Blas Sanchez es pco Geronimo de Ledesma servido de ssu magd

V. Consideraciones finales

Aunque en los últimos años se han producido avances considerables en lo que toca al análisis del siglo XVII en la Española, lo cierto es que todavía queda un largo camino por recorrer. De lo escrito en las páginas anteriores, se deduce que fueron tiempos asaz revueltos, en los que la isla –toda– estuvo jalonada, tanto por la actitud ambigua, dubitativa e indiferente de los españoles, como por la postura ambiciosa, beligerante y expansionista de los franceses. A tenor de los documentos consultados, se ve que ambas potencias contribuyeron a convertir en realidad la dualidad social y política que perdura hasta nuestros días.

Sin embargo, la corona hispana al final comprendió, a fuerza de reflexión, disputas, escaramuzas, conflictos y terrenos perdidos, que la estrategia más efectiva para contener el imparable avance de los galos pasaba, necesariamente, por la militarización del territorio y la fundación de poblados en la raya fronteriza. Tanto es así que, tras años de retroceso demográfico, se optó por promover allí la instalación de familias canarias y establecer, algo más adelante, un Regimiento Fijo (1738) en la capital. En medio de ese cambiante e inestable contexto se produjo la Paz de Nimega, lo que provocó, al menos, que las autoridades insulares intentasen cerrar la centuria con un tratado oficioso de límites (1680), que pronto fue vulnerado.

La frontera, no obstante, siguió siendo un órgano vivo. Así, a la movilidad geográfica de los negros, debemos sumar ahora la de los engagés, estos otros esclavos que, aprovechando la permeabilidad de la línea divisoria, cruzaron montes y ríos para escapar de las duras condiciones impuestas por la economía de plantación de los colonos de Saint Domingue. Ante semejantes hallazgos en materia de historia social y política, bien puede afirmarse que la aparición de esta clase de individuos, tan poco conocidos por la historiografía dominicana, abre un nuevo campo de investigación y obliga a examinar las migraciones de franceses hacia el este desde un nuevo prisma. Ojalá surjan, en un futuro no muy lejano, estudios que amplíen la información y los horizontes interpretativos del papel, cual que sea, que jugaron estos sujetos dentro del marco de las dinámicas migratorias de los siglos XVII y XVIII.

Por razones evidentes, otro rasgo que definió la interacción entre ambas colonias fue la desconfianza. La suspicacia y el recelo fueron la norma antes que la excepción. La presencia de desertores, como Joret, planteaba siempre serias dudas. Por ello, se ordenó embarcarlo a Sevilla bajo partida de registro.[16] Francamente, desconocemos qué clase de suerte le esperaba (y le esperó) luego del sumario.

En todo caso, queda claro que la decimosexta centuria estuvo atravesada por una serie de eventos correlativos, cuando no conexos, que se precipitaron luego de las despoblaciones de 1605. En esa misma línea de reflexión, aun no había pasado un siglo desde el Tratado de Rijswijck (1697), cuando la inestabilidad volvió a planear sobre el destino de Santo Domingo, en la forma de las llamadas Guerras de la Convención (1793-1795), de la Paz de Basilea (1795) y de las invasiones de 1801, 1805 y 1822. Se trata de un proceso y un debate, y esto hay que volver a subrayarlo, cuyas consecuencias sobre la configuración política de la isla son, a todas luces, irrebatibles.

Terminaremos este apartado volviendo sobre los tratados de Nimega y Rijswijck. Mucho se ha discutido sobre su influencia y efecto sobre la cuestión de límites y de derecho de conquista de la isla Española. Pues bien, la lectura de las fuentes resulta particularmente esclarecedora. Y el hecho de que las paces fuesen proclamadas públicamente, notificadas a la contraparte y sus dispositivos respetados, da perfecta cuenta del alcance en la esfera local de lo acordado. En resumidas cuentas, la historia de las colonias que florecieron en la Española no se puede entender sin antes ponderar las conexiones que cada una tuvo con sus respectivas metrópolis y que tuvieron las coronas entre sí.